Go “HR” Transformation!

Go “HR”

Transformation!

テクノロジーで “働く” を変えていく。

テクノロジーで

“働く” を変えていく。

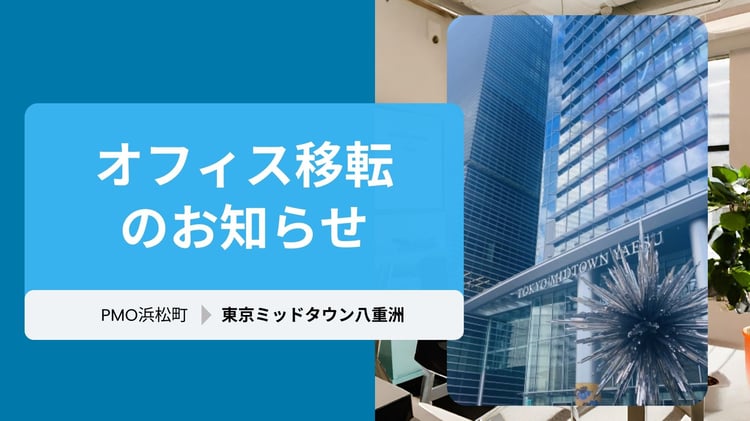

NEWS ニュース

SERVICE HR Forceにできること

データプラットフォーム事業

弊社が有する国内求人運用データから、お客様の課題解決に貢献します。

Indeed広告運用事業

indeedスポンサー求人の配信戦略から広告運用を実施。

※当社はIndeedゴールドパートナーの認定を受けております。

Recruiting Cloud リクルーティングクラウド

企業の求人情報を150以上の連携媒体から最もパフォーマンスの良い面に掲載する、求人プラットフォームサービス。導入社数7,000社以上(2023年7月現在)

Azapt アザプト

データ分析環境の導入から採用データの集約・管理・分析・広告運用までをワンストップでサポートするサービス。

※2023年8月リリース

今、最も選ばれる採用ツール

CASES 成功事例

累計7,000社以上の企業様に

導入いただいています

CONTACT お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

HR Forceはテクノロジーで、

世界のHRシーンをリードしています。

%20(1).png)

%20(1).png)