採用ブランディングとは?目的や取り組み方を解説

新しい採用手法の一つとして、近年「採用ブランディング」が注目されていますが、詳しい内容や、具体的な方法まで把握しているという人は少ないかもしれません。この記事では、採用ブランディングとはなんなのか?その具体的な手法はどのようなことなのか?について解説しています。

- コラム

1.採用ブランディングとは

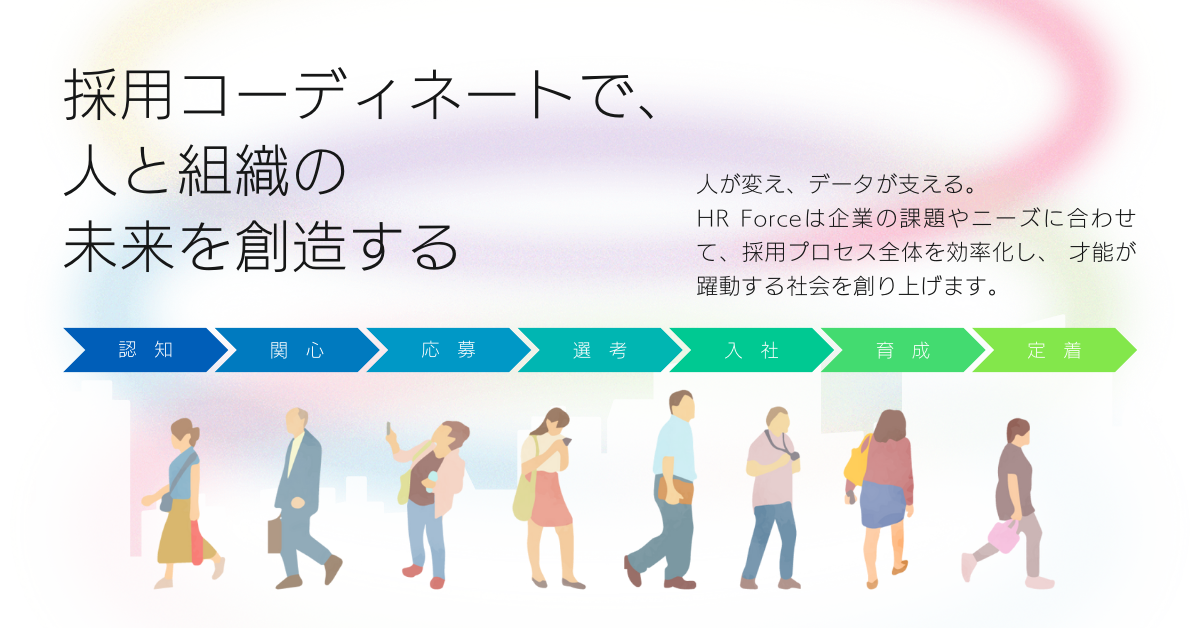

「採用ブランディング」とは、採用活動において自社を「ブランド化」する戦略を指します。

車やファッションにおいては、「いつかはあの車に乗りたい」「あのブランドのバッグがほしい」という気持ちが働き、実際の購入行動につながります。

採用ブランディングでは、「この企業が好きだ」「この企業で働きたい」と感じてもらえるような施策を行い、求職者や世間に魅力をアピールします。

採用ブランディングを徹底することで、企業が持つ理念や未来へのビジョンを戦略的に伝え、自社と相性の良い求職者から自発的に選ばれる企業へと成長できます。

– 採用ブランディングの目的

採用ブランディングの主な目的は、新卒採用や中途採用において、求職者はもちろん、周囲の人々(家族、指導教員、友人など)に企業の価値と魅力を伝え、採用活動における好意的な印象を築くことです。

好意的な印象を持ってもらうためには、求人ページや企業説明会もしくはテレビCMや広告、SNSなどで、複数の接点を作り、一貫性のある情報発信を行う必要があります。

採用ブランディングでは短期的な取り組みだけでなく、長期的に改善しながら取り組むことで、企業の認知度を向上させ、求職者や世間からの信頼を得ることができます。

また、自社の顧客への商品ブランディングと、働き手から共感を得るための採用ブランディングのターゲットは必ずしも一致しません。

– 採用ブランディング注目される訳

採用ブランディングが注目される背後には、少子高齢化による労働人口の減少の問題があります。

人手が足りなくなると、それだけ就職市場での人材獲得の競争は激しくなります。

競争の激しい採用市場では、企業は自社の魅力を伝え、多くの求職者にアプローチしなければ、注目を得ることはできません。

さらに、現代ではインターネット上で情報を簡単に入手でき、誤った情報やSNSの炎上などでネガティブな評判が拡散されると、企業の信頼は大きく損なわれます。

そのため、企業は自社情報を適切に伝えるための手法の一環として、採用ブランディングに取り組む必要があります。

また、新卒だけではなく転職市場においても、西洋ブランディングの手法を取り入れ、即戦力となる業界経験者へ自社の魅力をアピールすることで、転職候補者から選ばれる企業になります。

2.採用ブランディングに取り組むメリット

採用ブランディングは長期的な取り組みになり、すぐに結果が出るというものではありませんが、多くのメリットも存在します。

単に採用を楽にするだけではなく、企業全体としてさまざまな恩恵が受けられます。

– 企業の認知度が向上する

採用ブランディングの実施により、企業の存在や魅力が広く知られるようになります。

企業の認知が正しく広がることで、求人募集に対する応募数が増加します。

現代の求人市場は求人広告を掲載しても、なかなかすぐに求人が集まらないほど売り手市場です。

採用ブランディングに取り組むことで、求人を出しても応募がないという問題を解決し、有力な人材の発掘につながります。

特に、認知度の低い中小企業や新興企業は採用ブランディングを活用することで、自社の存在や魅力を正しく世間にアピールできます。

– 採用コストが抑えられる

採用ブランディングは、長期的にみて採用にかかるコストを軽減します。

企業の魅力が正しく伝わることで、求める人材とのマッチングが向上し、内定後のフォローアップがより強化されます。

そのため、内定辞退や早期離職を減少させることも期待でき、求人広告費や採用プロセスにかかるリスクを軽減させることが可能です。

求職者とのマッチング制度が上がることで、採用にかかるコストの削減が実現します。

– 採用後のエンゲージメントが高まる

採用ブランディングが成功すると、社内からの企業の評価も高まります。

入社後の社員が企業に対して共感や愛着(エンゲージメント)を持ちやすくなります。

採用ブランディングを通して社員が企業の特徴や理念に共感し、エンゲージメントを高めることで人材の定着と活躍が促進されます。

また、エンゲージメントの高い社員が増えることで、従業員からの紹介によって採用活動も行えるようになり、結果として採用コストの削減も期待できます。

– 既存社員のモチベーションアップに繋がる

自分が働く企業の評判は、従業員にとっても働くモチベーションを左右します。

働いている企業が「ブラック企業」と呼ばれることに、いい感情を抱く人は少ないのではないでしょうか。

反対に「優良企業」や「ホワイト企業」というイメージがあれば、従業員からは「こんな良い職場は他にない」と感じてもらえるようになります。

採用ブランディングの実施は、自社のビジョンや価値観を改めて社員と共有することにつながり、社員の企業に対するイメージを向上させ、組織力を高めます。

これを「インナーブランディング」と言います。

インナーブランディングを通じて、社員は所属することに誇りをもち、働くモチベーションをアップさせます。

3.採用ブランディングの取り組み方

採用ブランディングの具体的な取り組み方を解説します。

- 自社の分析

- ターゲットの設定

- 核となるキャッチコピーの作成

- コミュニケーション方法の設計

以上の順番で採用ブランディングは行われます。

– 自社の分析を行う

採用ブランディングの初めのステップは、自社の現状を詳細に分析することです。

採用市場における自社の立ち位置を正確に評価します。

自社を評価するために分析する項目は「自社の強みと弱み」「競合の強みと弱み」「市場のニーズ」の3つです。

自社の特徴や強みを明確にし、競合他社と差別化できることについて探ります。

差別化によって抽出された自社の魅力が、採用活動や市場トレンドにどのようにマッチするのか分析を行います。

自社の業績の推移や、競合の売り上げやブランディング方法、顧客の動向など、把握することで採用ブランディングの方向性を決めていきます。

– 求めるターゲット・人物像を明らかにする

次に、分析したデータをもとに必要な人材像を具体的に設定していきます。

マーケティングにおいて、これを「ペルソナの設定」と言います。

ペルソナとは実際にいそうな仮想の人物をターゲットと見立てることです。自社とマッチングするペルソナの設定には、現在、社内で成功している社員の人物像が参考となります。

また、ペルソナの設定では家族構成や求める収入、最終学歴、年齢など詳細な人物像を設定しましょう。

– 核となるメッセージを定める

自社の理念や、必要とする人材へのメッセージなど採用ブランディングにおいて核となるメッセージをキャッチコピー化します。

短い文章で、本当に伝えたいことを表現することで、就職市場での存在をアピールできます。

現代社会は多くの情報にあふれており、長い文章はなかなか読んでもらえず、求職者のイメージに残りません。

キャッチコピーにすることで、自然に求職者の目に留まるようになり、ブランディング効果を高めることが可能です。

– コミュニケーション方法を設計する

最後に、設計したメッセージを効果的にターゲットとするペルソナに伝える方法を検討します。

コミュニケーション方法の設計では「どのように」「どこで」「いつ」伝えるのかが特に重要なポイントです。

- ・ どのように伝えるか

- 文章を用いるのか、それとも動画配信を利用するのかターゲットとマッチする方法を選択します。

- ・ どこで伝えるのか

- 求人広告を用いるのか、自社サイトを用いるのか、SNSを用いる場合はターゲット層が普段から使うSNSを想定して発信方法を選択します。

- ・ いつ伝えるのか

- ターゲットの行動を分析して、発信のタイミングを設定します。

また、設定した手法は定期的にPDCAを回し、更新していくことも重要です。

4.採用ブランディングについてのまとめ

– 長期的な視点が不可欠

採用ブランディングは短期的な効果を得るものではありません。

長期にわたって取り組むことで、企業のイメージをアップさせ求職者の自発的な行動を促します。

しかし、現代ではネットワークが普及しているため、かつてと比較してブランドイメージの定着も早くなりました。

採用ブランディングを成功させるためには、早めに取り組み、自社の魅力を世間に伝えていくことが重要です。

関連記事

- ホワイトペーパー

- 住宅不動産

中小不動産会社のための採用完全マニュアル

- ホワイトペーパー

知らないと損するすごい求人

- ホワイトペーパー

- 物流・交通

- ドライバー